紀貫之、和歌の世界、Kino_Tsurayuki #waka

2/5/20251 min read

紀貫之、和歌の世界、Ki_No_Tsurayuki #waka

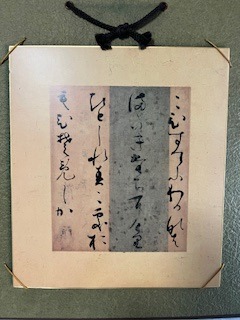

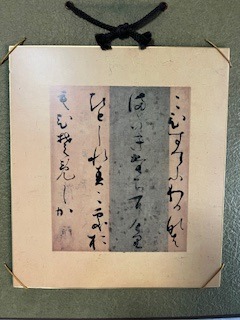

袖ひちて

結びし

水の

こほれるを

春たつ今日の

風、やとくらん

English:

While my sleeves are wetting in the river, and throwing the line of water, I can feel the wind of Spring.

まさに、立春の歌です。

That is the authentic Rishun waka poem.

Ai先生に聞いてみた;

紀貫之(きの つらゆき)は、平安時代の初期に活躍した日本の文学者で、特に『古今和歌集』の編纂に関与したことで知られています。彼は、平安時代の貴族で、文学や詩歌に深い造詣を持つ人物でした。貫之は、最初は宮廷で官職に就いていましたが、彼の名は主に和歌や日本文学における重要な貢献によって広く知られています。

主な業績と特徴

『古今和歌集』の編纂 『古今和歌集』は、日本最古の和歌集であり、平安時代の和歌の流行を集めた重要な作品です。紀貫之は、この和歌集の編纂において中心的な役割を果たしました。『古今和歌集』は、和歌の技巧やテーマにおいて日本文学の基礎を築き、その後の和歌の発展に大きな影響を与えました。

『土佐日記』 紀貫之のもう一つの重要な業績として、『土佐日記』があります。これは、紀貫之が土佐の国(現在の高知県)に赴任した際に書いた日記で、平安時代の日常生活や風俗を知る貴重な史料となっています。また、『土佐日記』は、和歌を用いて感情を表現したり、人物描写を行ったりするなど、平安時代の文学の手法を示す重要な作品として評価されています。

和歌の影響 紀貫之は和歌の表現において、「もののあわれ」を重視したことで知られ、これは後の日本文学に大きな影響を与えました。和歌における感受性や自然の美しさを描写する方法は、彼の時代の文学を特徴づける要素の一つです。

***

百人一首にも出てくる和歌の選者として有名ですね。

和歌切れが、とても緒があって、実は好きなのです。

今、あるのは、東京国立美術館、MOA美術館などが有名ですね。

Contact: artspacenakahashi@gmail.com

Experience mindfulness through Japanese tea ceremony on the Tatami Room

Time schedule: 1 hour Fee: $80 ( $10 discounted from $90 by Feb 2026)

Pleae contact any inquiry, regarding, class, personalized consulting,,,etc..

artspacenakahashi@gmail.com

© 2024. All rights reserved.